ж–Үз« ж‘ҳиҰҒпјҡ2025е№ҙпјҢеЎһе°”з»ҙдәҡзҪ‘зҗғе·ЁжҳҹиҜәз“Ұе…ӢВ·еҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮеңЁе№ҙз»ҲжҖ»еҶіиөӣдёҠеҶҚеәҰеұ•зҺ°еҮәејәеӨ§зҡ„з«һжҠҖзҠ¶жҖҒпјҢд»ҘдёҖеңәиғңеҲ©ејҖеҗҜдәҶиҮӘе·ұзҡ„еҶІеҮ»еҺҶеҸІз¬¬е…«еҶ зҡ„еҫҒзЁӢгҖӮиҝҷдёҖеЈ®дёҫдёҚд»…и®©еҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮжң¬дәәжҲҗдёәз„ҰзӮ№пјҢд№ҹеј•еҸ‘дәҶзҪ‘еқӣеҶ…еӨ–зҡ„зғӯзғҲи®Ёи®әгҖӮиҮӘд»Һеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮжЁӘжү«дё–з•ҢзҪ‘еқӣд»ҘжқҘпјҢд»–зҡ„иЎЁзҺ°дёҖзӣҙиў«иӘүдёәдј еҘҮпјҢиҖҢжң¬ж¬Ўе№ҙз»ҲжҖ»еҶіиөӣејҖй—ЁзәўжӣҙжҳҜдёәд»–еҠ е…ҘеҺҶеҸІвҖң第八еҶ вҖқзҡ„иҜқйўҳжҸҗдҫӣдәҶж–°зҡ„зҒ«иҠұгҖӮеңЁиҝҷзҜҮж–Үз« дёӯпјҢжҲ‘们е°Ҷд»Һеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮе№ҙз»ҲжҖ»еҶіиөӣиЎЁзҺ°гҖҒиөӣеӯЈжҲҗз»©гҖҒеҺҶеҸІең°дҪҚзҡ„и§’еәҰпјҢд»ҘеҸҠжӯӨж¬ЎиөӣдәӢеҜ№дәҺзҪ‘еқӣзҡ„ж„Ҹд№үзӯүеӣӣдёӘж–№йқўжқҘиҜҰз»ҶеҲҶжһҗпјҢи§ЈиҜ»дёәдҪ•еҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮиғҪеӨҹеңЁиҝҷдёӘе……ж»ЎжҢ‘жҲҳзҡ„ж—¶еҲ»иҝҺеӨҙиҖҢдёҠпјҢеҶҚеәҰд№ҰеҶҷиҮӘе·ұзҡ„иҫүз…ҢзҜҮз« гҖӮ

1гҖҒеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮе№ҙз»ҲжҖ»еҶіиөӣиЎЁзҺ°

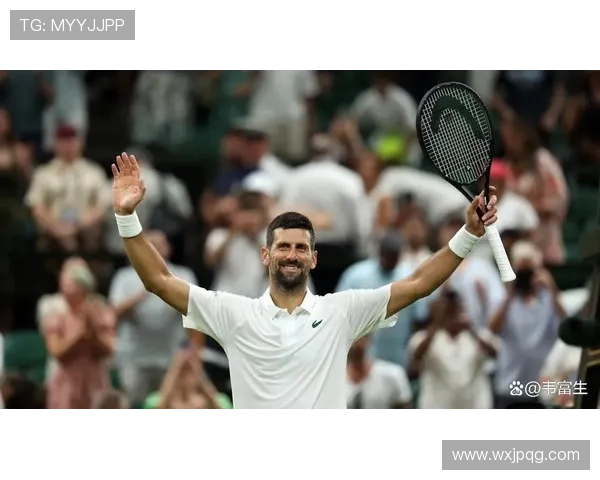

2025е№ҙе№ҙз»ҲжҖ»еҶіиөӣејҖ幕жҲҳпјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮзҡ„иЎЁзҺ°еҸҜи°“еҠҝеҰӮз ҙз«№гҖӮйқўеҜ№жқҘиҮӘйЎ¶е°–йҖүжүӢзҡ„жҢ‘жҲҳпјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮеҮӯеҖҹе…¶ж— жҮҲеҸҜеҮ»зҡ„жҠҖжңҜе’ҢејәеӨ§зҡ„еҝғзҗҶзҙ иҙЁпјҢеңЁеңәдёҠжёёеҲғжңүдҪҷпјҢиҪ»жқҫжҲҳиғңеҜ№жүӢгҖӮдёҺи®ёеӨҡжӣҫеңЁе№ҙз»ҲжҖ»еҶіиөӣдёҠеҮәзҺ°зҙ§еј жғ…з»Әзҡ„йҖүжүӢдёҚеҗҢпјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮе§Ӣз»ҲдҝқжҢҒзқҖеҶ·йқҷдёҺдё“жіЁпјҢд»–зҡ„жҜҸдёҖдёӘеҮ»зҗғйғҪзІҫеҮҶиҖҢжңүеҠӣпјҢеұ•зҺ°дәҶдҪңдёәдё–з•ҢйЎ¶зә§йҖүжүӢзҡ„жҠҖжңҜж·ұеәҰе’ҢзЁіе®ҡжҖ§гҖӮ

е°Өе…¶еҖјеҫ—дёҖжҸҗзҡ„жҳҜпјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮеңЁжҜ”иөӣдёӯзҡ„еҸ‘зҗғиЎЁзҺ°зӣёеҪ“зӘҒеҮәгҖӮйқўеҜ№еҺӢеҠӣж—¶пјҢд»–иғҪеӨҹеңЁе…ій”®ж—¶еҲ»еҸ‘еҮәе…ій”®зҡ„дёҖеҸ‘пјҢжҲҗеҠҹеҢ–и§ЈеҜ№ж–№зҡ„з ҙеҸ‘зӮ№гҖӮжӯЈеҰӮд»–жүҖиҜҙпјҡвҖңеңЁе№ҙз»ҲжҖ»еҶіиөӣиҝҷж ·зҡ„иҲһеҸ°дёҠпјҢжҜҸдёҖеңәжҜ”иөӣйғҪеҸҜиғҪеҶіе®ҡдҪ жҳҜеҗҰиғҪе®һзҺ°жңҖз»Ҳзӣ®ж ҮгҖӮвҖқд»–еңЁжҜ”иөӣдёӯзҡ„зІҫеҮҶеҸ‘зҗғдёҺеҶ·йқҷеә”еҜ№пјҢд№ҹдёәд»–иҝҺжқҘдәҶжҜ”иөӣзҡ„йЎәеҲ©иғңеҲ©гҖӮ

йҷӨдәҶжҠҖжҲҳжңҜеұӮйқўзҡ„дјҳеҠҝеӨ–пјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮзҡ„жҜ”иөӣиҠӮеҘҸжҺҢжҺ§д№ҹжҳҜдёҖеӨ§дә®зӮ№гҖӮд»–зҹҘйҒ“еҰӮдҪ•йҖҡиҝҮиҮӘе·ұзҡ„иҠӮеҘҸи°ғж•ҙпјҢиҝ«дҪҝеҜ№жүӢйҷ·е…Ҙиў«еҠЁеұҖйқўгҖӮеңЁеӨҡж¬Ўе…ій”®еҲҶдёҠпјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮйҖҡиҝҮж”№еҸҳеҮ»зҗғйҖҹеәҰе’Ңзҗғеңәзҡ„жҺ§еҲ¶пјҢд»ӨеҜ№жүӢйҡҫд»ҘйҖӮеә”пјҢжҲҗеҠҹи®©жҜ”иөӣжңқзқҖжңүеҲ©дәҺиҮӘе·ұзҡ„ж–№еҗ‘еҸ‘еұ•гҖӮ

еҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮзҡ„иөӣеӯЈжҲҗз»©пјҢе°Өе…¶жҳҜеңЁе№ҙз»ҲжҖ»еҶіиөӣеүҚзҡ„еҮ йЎ№еӨ§ж»ЎиҙҜиөӣдәӢдёӯзҡ„иЎЁзҺ°пјҢе Әз§°е®ҢзҫҺгҖӮд»–дёҚNG大舞台网页д»…еңЁеӨҡдёӘйҮҚиҰҒиөӣдәӢдёӯеӨәеҫ—дәҶеҶ еҶӣпјҢиҝҳеҮӯеҖҹе…¶зЁіе®ҡзҡ„иЎЁзҺ°йҮҚеӣһдё–з•Ң第дёҖзҡ„дҪҚзҪ®гҖӮиҝҮеҺ»дёҖе№ҙпјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮзҡ„зҠ¶жҖҒйҖҗжёҗеӣһеҚҮпјҢеңЁдёҺйЎ¶зә§йҖүжүӢзҡ„еҜ№жҠ—дёӯпјҢд»–зҡ„дјҳеҠҝж„ҲеҸ‘жҳҺжҳҫпјҢиҝҷдёәд»–иҝҺжҺҘе№ҙз»ҲжҖ»еҶіиөӣзҡ„жҢ‘жҲҳжҸҗдҫӣдәҶеқҡе®һзҡ„еҹәзЎҖгҖӮ

зү№еҲ«жҳҜеңЁжё©зҪ‘е’ҢзҫҺзҪ‘зӯүеӨ§ж»ЎиҙҜиөӣдәӢдёӯпјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮеҮӯеҖҹе…¶ж·ұеҺҡзҡ„зҗғжҠҖе’Ңж— з•Ҹзҡ„жҜ”иөӣйЈҺж јпјҢеҶҚж¬ЎиҜҒжҳҺдәҶиҮӘе·ұж— ж„§дёәеҺҶеҸІжңҖдҪізҗғе‘ҳд№ӢдёҖгҖӮиҷҪ然е№ҙеҲқж—¶пјҢжңүдәәиҙЁз–‘д»–зҡ„з«һжҠҖзҠ¶жҖҒжҳҜеҗҰиғҪеӨҹдҝқжҢҒпјҢдҪҶеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮйҖҡиҝҮдёҖзі»еҲ—зІҫеҪ©зҡ„иғңеҲ©пјҢжү“з ҙдәҶиҝҷдәӣиҙЁз–‘зҡ„еЈ°йҹіпјҢеұ•зҺ°дәҶд»–ејәеӨ§зҡ„йҹ§жҖ§дёҺз«һжҠҖжҷәж…§гҖӮ

йҷӨдәҶеҚ•жү“иөӣдәӢзҡ„жҲҗеҠҹеӨ–пјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮеңЁеҸҢжү“иөӣеңәдёҠзҡ„иЎЁзҺ°д№ҹйўҮдёәдә®зңјпјҢиҝҷиҝӣдёҖжӯҘиҜҒжҳҺдәҶд»–е…Ёйқўзҡ„зҪ‘зҗғе®һеҠӣгҖӮеңЁе№ҙз»ҲжҖ»еҶіиөӣеүҚзҡ„иҝҷж®өж—¶й—ҙпјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮеӨҡж¬Ўеұ•зҺ°еҮәиҮӘе·ұеңЁеҸҢжү“е’ҢеҚ•жү“иөӣеңәдёҠеҸҢз®ЎйҪҗдёӢзҡ„ејәеӨ§з«һдәүеҠӣпјҢе……еҲҶжҳҫзӨәдәҶд»–иөӣеӯЈзҠ¶жҖҒеӣһжҡ–зҡ„и¶ӢеҠҝгҖӮ

3гҖҒеҺҶеҸІең°дҪҚзҡ„еҶІеҮ»дёҺжҢ‘жҲҳ

еҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮзҡ„еҺҶеҸІең°дҪҚпјҢдёҖзӣҙжҳҜзҪ‘еқӣи®Ёи®әзҡ„зғӯзӮ№д№ӢдёҖгҖӮеңЁдёҺиҙ№еҫ·еӢ’гҖҒзәіиҫҫе°”зӯүвҖңиҙ№зәіеҫ·вҖқдёүеӨ§е·ЁеӨҙзҡ„з«һдәүдёӯпјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮе·Із»ҸйҖҗжёҗеҸ–еҫ—дәҶиҜқиҜӯжқғгҖӮе°Өе…¶жҳҜеңЁеҸ–еҫ—еӨ§ж»ЎиҙҜеҶ еҶӣж•°йҮҸзҡ„з«һдәүдёӯпјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮеҮӯеҖҹзқҖеңЁд»Ҡе№ҙеӨәеҫ—жӣҙеӨҡеӨ§ж»ЎиҙҜеҶ еҶӣзҡ„жҲҗз»©пјҢдёҚд»…иҝҪе№ідәҶдёӨдҪҚеҜ№жүӢзҡ„зәӘеҪ•пјҢз”ҡиҮіжңүжңӣи¶…и¶Ҡ他们пјҢжҲҗдёәеҸІдёҠжңҖдјҹеӨ§зҡ„зҪ‘зҗғйҖүжүӢд№ӢдёҖгҖӮ

е°Ҫз®ЎеҰӮжӯӨпјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮзҡ„еҺҶеҸІд№Ӣи·Ҝ并йқһдёҖеёҶйЈҺйЎәгҖӮд»–зҡ„иҒҢдёҡз”ҹж¶Ҝз»ҸеҺҶиҝҮдёҚе°‘жіўжҠҳпјҢд»ҺдјӨз—…еӣ°жү°еҲ°иғҢиҙҹзқҖе·ЁеӨ§зҡ„еҺӢеҠӣпјҢдҪҶжҜҸдёҖж¬Ўзҡ„дҪҺи°·йғҪжҲҗдёәдәҶд»–ж–°зҡ„еҠЁеҠӣжәҗжіүгҖӮжӯЈеҰӮеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮиҮӘе·ұжүҖиҜҙпјҡвҖңжҜҸдёҖж¬Ўзҡ„жҢ‘жҲҳпјҢйғҪжҳҜжҲ‘дёҚж–ӯзӘҒз ҙзҡ„жңәдјҡгҖӮвҖқиҝҷз§ҚдёҚеұҲдёҚжҢ зҡ„зІҫзҘһдёәд»–иөўеҫ—дәҶе…Ёзҗғзҗғиҝ·зҡ„е°Ҡ敬гҖӮ

еңЁеҚіе°ҶеҶІеҮ»еҺҶеҸІз¬¬е…«еҶ зҡ„е…ій”®ж—¶еҲ»пјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮзҡ„еҝғзҗҶзҙ иҙЁе’ҢжҜ”иөӣз»ҸйӘҢж— з–‘жҲҗдёәдәҶд»–зҡ„жңҖеӨ§дјҳеҠҝгҖӮеҜ№дәҺдёҖдёӘжңүзқҖеҰӮжӯӨдё°еҜҢеҺҶеҸІиғҢжҷҜзҡ„йҖүжүӢжқҘиҜҙпјҢе№ҙз»ҲжҖ»еҶіиөӣеҜ№дәҺд»–иҖҢиЁҖдёҚд»…д»…жҳҜдёҖдёӘиөӣдәӢпјҢжӣҙжҳҜдёҖеңәеҺҶеҸІжҖ§зҡ„жҢ‘жҲҳгҖӮд»–зҡ„жҜҸдёҖж¬ЎиғңеҲ©йғҪдёҚд»…д»…ж„Ҹе‘ізқҖиөӣеӯЈзҡ„жҲҗеҠҹпјҢд№ҹж„Ҹе‘ізқҖд»–еңЁд№ҰеҶҷзқҖиҮӘе·ұзҡ„дј еҘҮгҖӮ

4гҖҒиөӣдәӢеҜ№дәҺзҪ‘еқӣзҡ„ж„Ҹд№ү

еҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮиұӘеҸ–е№ҙз»ҲжҖ»еҶіиөӣејҖй—Ёзәўзҡ„иғңеҲ©пјҢдёҚд»…еҜ№д»–дёӘдәәж„Ҹд№үйҮҚеӨ§пјҢеҜ№дәҺж•ҙдёӘзҪ‘еқӣд№ҹжҳҜдёҖж¬Ўе·ЁеӨ§зҡ„жҝҖеҠұдёҺжҺЁеҠЁгҖӮе№ҙз»ҲжҖ»еҶіиөӣдҪңдёәзҪ‘зҗғиөӣеӯЈзҡ„收е®ҳд№ӢжҲҳпјҢдёҖзӣҙд»ҘжқҘйғҪеӨҮеҸ—е…іжіЁгҖӮиҖҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮеҶҚеәҰз«ҷдёҠиҝҷдёӘиҲһеҸ°пјҢеұ•зӨәеҮәд»–и¶…еҮЎзҡ„з«һжҠҖзҠ¶жҖҒпјҢж— з–‘и®©жүҖжңүзҪ‘зҗғзҲұеҘҪиҖ…зңӢеҲ°дәҶжӣҙеӨҡзҡ„еҸҜиғҪжҖ§дёҺжҝҖжғ…гҖӮ

йҡҸзқҖеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮзҡ„зҠ¶жҖҒеӣһжҡ–пјҢзҪ‘еқӣзҡ„з«һдәүеҸҳеҫ—ж„ҲеҸ‘жҝҖзғҲгҖӮе№ҙиҪ»йҖүжүӢ们еңЁеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮзҡ„зӨәиҢғдёӢпјҢејҖе§ӢжӣҙеҠ еҠӘеҠӣең°жҸҗеҚҮиҮӘе·ұпјҢи®ёеӨҡжҪңеҠӣж–°жҳҹд№ҹйҖҗжёҗеҙӯйңІеӨҙи§’гҖӮиҝҷз§Қз«һдәүзҡ„еҠ еү§пјҢжҺЁеҠЁзқҖзҪ‘зҗғиҝҗеҠЁзҡ„е…ЁзҗғеҢ–еҸ‘еұ•пјҢд№ҹи®©жӣҙеӨҡзҡ„дәәе…іжіЁеҲ°иҝҷдёҖйЎ№дјҳйӣ…иҖҢжҝҖзғҲзҡ„иҝҗеҠЁгҖӮ

дёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮеңЁе№ҙз»ҲжҖ»еҶіиөӣдёҠзҡ„иЎЁзҺ°пјҢд№ҹиҝӣдёҖжӯҘиҜҒжҳҺдәҶвҖңз»ҸйӘҢвҖқеңЁзҪ‘зҗғиөӣеңәдёӯзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§гҖӮйқўеҜ№е№ҙиҪ»дёҖд»Јзҡ„еҶІеҮ»пјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮдҫқ然иғҪеӨҹдҝқжҢҒеҶ·йқҷ并д»ҘжҠҖжңҜе’Ңжҷәж…§жҲҳиғңеҜ№жүӢпјҢиҝҷд№ҹдёәжӣҙеӨҡзҡ„иҖҒе°ҶжҸҗдҫӣдәҶдҝЎеҝғпјҢжҝҖеҠұзқҖ他们еңЁйқўеҜ№ж–°жҢ‘жҲҳж—¶пјҢеҰӮдҪ•дҝқжҢҒиҮӘе·ұзҡ„дјҳеҠҝгҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

жҖ»зҡ„жқҘиҜҙпјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮеңЁе№ҙз»ҲжҖ»еҶіиөӣдёҠзҡ„иЎЁзҺ°пјҢеҶҚж¬ЎйӘҢиҜҒдәҶд»–зҡ„дё–з•Ңзә§ж°ҙеҮҶе’ҢдёҚе®№еҝҪи§Ҷзҡ„еҺҶеҸІең°дҪҚгҖӮеҮӯеҖҹзқҖиөӣеӯЈдёӯзҡ„дјҳејӮжҲҗз»©пјҢд»–дёҚд»…еұ•зӨәдәҶиҮӘе·ұзҡ„з«һжҠҖзҠ¶жҖҒпјҢиҝҳеңЁжҜ”иөӣдёӯеҸ‘жҢҘеҮәдәҶжӣҙдёәзЁіеҒҘзҡ„еҝғзҗҶзҙ иҙЁе’ҢжҠҖе·§пјҢдёәиҮӘе·ұеҶІеҮ»еҺҶеҸІз¬¬е…«еҶ еҘ е®ҡдәҶеқҡе®һзҡ„еҹәзЎҖгҖӮ

еҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮзҡ„иғңеҲ©дёҚд»…д»…жҳҜдёҖдёӘдёӘдәәзҡ„иғңеҲ©пјҢжӣҙжҳҜеҜ№зҪ‘еқӣжңӘжқҘеҸ‘еұ•зҡ„жҝҖеҠұгҖӮйҡҸзқҖд»–дёҚж–ӯзӘҒз ҙиҮӘе·ұзҡ„жһҒйҷҗпјҢзҪ‘зҗғзҡ„жңӘжқҘеҸҳеҫ—жӣҙеҠ е……ж»Ўжңҹеҫ…е’ҢеҸҜиғҪгҖӮж— и®әжңҖз»Ҳз»“жһңеҰӮдҪ•пјҢеҫ·зәҰ科з»ҙеҘҮзҡ„еқҡжҢҒдёҺеҠӘеҠӣпјҢж—©е·ІжҲҗдёәиҝҷдёӘж—¶д»Јзҡ„дј еҘҮгҖӮ